常設展では、季節ごとの展示替えの際、特設のテーマ展示のコーナーを設けています。

令和7年度冬のテーマ展示は、山梨県の富士川町鰍沢出身の俳人、秋山秋紅蓼(あきやま しゅうこうりょう)を取り上げます。

秋紅蓼は、2025年に生誕140年、2026年に歿後60年を迎えます。明治末頃から創作活動を始め、やがて無季自由律俳句の作家として大正から昭和期の俳句界で活躍しました。若くして上京し東京で生涯を送りましたが、しばしば郷里を訪れ、その風景を句に詠み、望郷の思いを託しました。また、日本画を得意とし、自身の俳句に絵を添えた書画を数多く残しています。

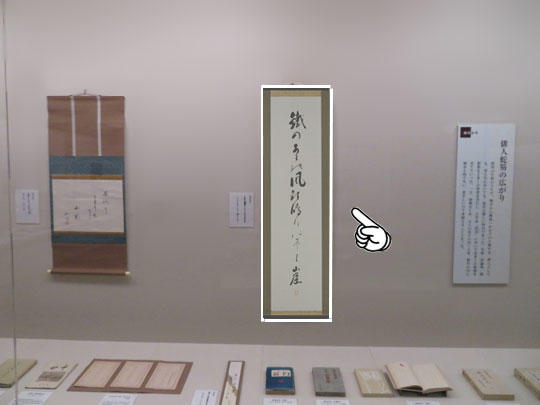

展示では、秋紅蓼の俳句と絵画の世界を、著書や雑誌、自筆の原稿や書(軸装、短冊など)と共に紹介します。

秋山 秋紅蓼(あきやま しゅうこうりょう 1885~1966)

俳人。山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢(ふじかわちょうかじかざわ)の呉服太物商の老舗、大黒屋(だいこくや)に生まれる。本名は鉄雄(てつお)。

十代後半に東京に上京したが、間もなく病を得て療養生活を送る。1919(大正8)年再び上京し、旅館業を営むが、のち文筆に専念した。

十代半ば頃より「ホトトギス」「国民俳句」「俳諧草子」などに投句する一方、山梨の知友と「かふふ(甲府)吟社」結成に加わった。1911(明治44)年、俳句雑誌「層雲」(そううん)が創刊されるとこれに参加し、荻原井泉水(おぎわら せいせんすい)を助けて編集にも尽力した。 季語にこだわらず、五・七・五の定型に拠らない、無季自由律俳句の作者であり、その論客として知られる。

故郷の富士川町鰍沢には「山の桜が谷へちり いまも古里である」の句碑が建つ。

【名称】2025(令和7)年度 冬の常設展 テーマ展示 「自由律の俳人・秋山秋紅蓼」

【会場】山梨県立文学館 2F 展示室A

【会期】2025年12月2日(火)~2026年3月8日(日)

【休館日】

月曜日(2026年1月12日、2月23日は開館)

2025年12月27日(土)~2026年1月1日(木)

1月13日(火)~20日(火)、2月12日(木)、2月24日(火)

【開館時間】9:00~17:00(入室は16:30まで)

【観覧料】一般 330円(260円) 大学生 220円(170円)

※()内は20名以上の団体料金・県内宿泊者割引料金

※大学生は学生証を提示

次の方は無料

※高校生以下の児童・生徒(高校生は学生証を提示)

※65歳以上(年齢が分かるものを提示)

※障害者手帳持参者とその介護者

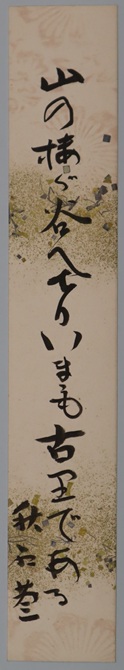

秋山秋紅蓼 |

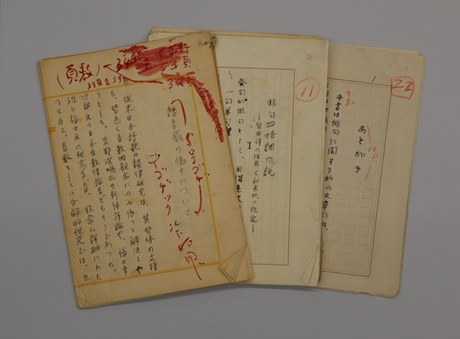

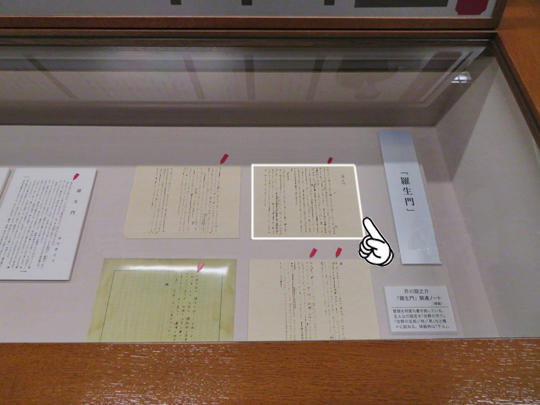

秋山秋紅蓼『俳句表現論』原稿の一部 |

この他の展示資料より

・句集『夜の富士』『兵隊と桜』『梅花無限』 、評論集『俳句表現論』、俳句雑誌「層雲」

・『俳句表現論』原稿(「語音感の働きについて」「俳句四格調の説」 他)

・「鰍沢中学校々歌」作詞原稿

・「山の桜が谷へちりいまも古里である」短冊 など 計15点(予定)

バーチャル展示室-文学の森をちょい散歩

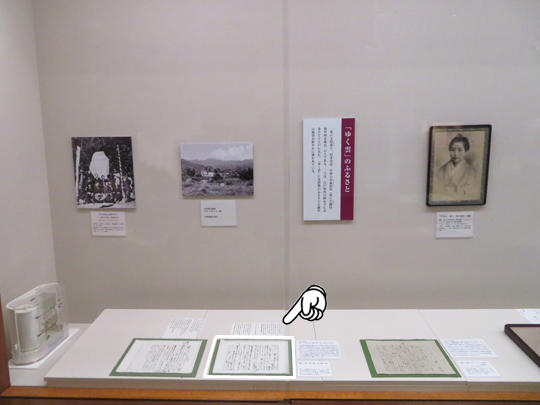

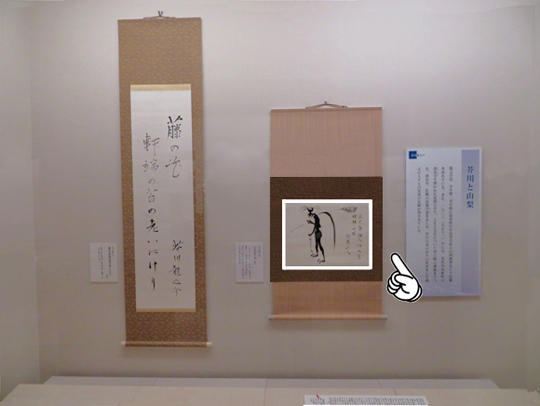

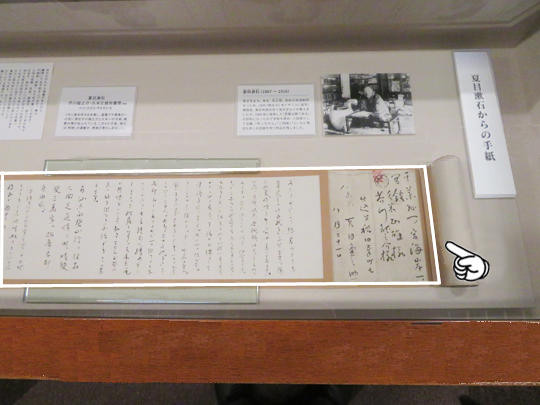

山梨県立文学館では、山梨にゆかりのある樋口一葉、太宰治、芥川龍之介、飯田蛇笏の資料を「バーチャル展示室」でご紹介します。

指先マークの作品・資料をクリックすると拡大画像と解説が見られます。

ぜひおうちで作家についてごゆっくりお楽しみください。

おうちで文学クイズ

初級編~上級編までありますのでぜひお楽しみください。

※画像をクリックすると問題が出ます。

〈回答〉

「おうちミュージアム」に参加しました。

詳しくは以下の画像をクリックしてください。

山梨県立文学館は、この度北海道博物館が企画した「おうちミュージアム」の取り組みに参加することになりました。 この企画では、全国のミュージアム同士が手を組み、家で楽しみながら学べるコンテンツを発信しています。 全国のミュージアムがこの企画に参加していますので、訪問してみてください!