常設展示室では、春夏秋冬年4回の展示替えとともに、選りすぐりの資料を期間限定で紹介するコーナーを設けています。2019年は開館30周年を記念し、「近代文学の名作」を直筆の原稿、草稿(下書き)により紹介。

その第4弾として、山本周五郎の「青べか物語」の原稿を展示します。

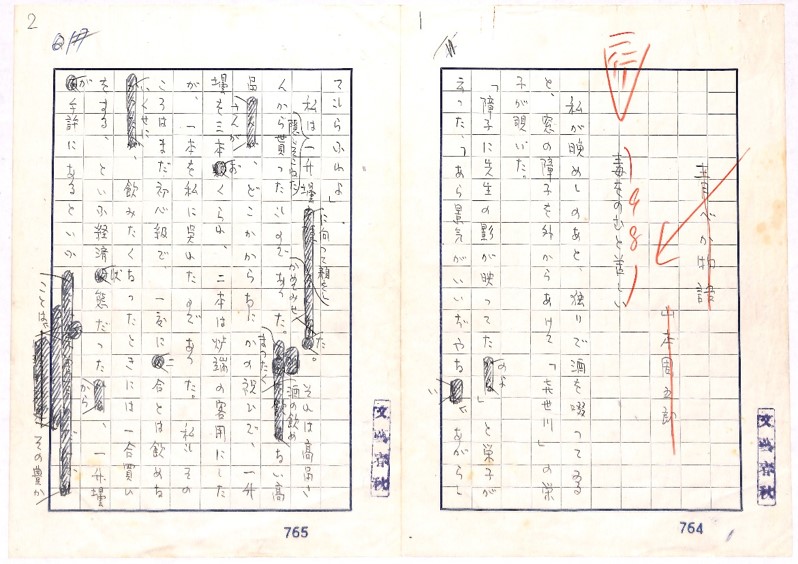

◎写真: 山本周五郎 「青ベか物語」原稿 「文藝春秋」1960(昭和35)年11月号に掲載

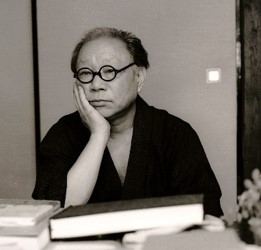

■ 山本周五郎 やまもと しゅうごろう 1903~1967

撮影 秋山青磁

小説家。山梨県大月市初狩生まれ。本名清水三十六(さとむ)。

横浜の小学校を卒業後、東京木挽町の山本周五郎商店に徒弟として住み込みました。筆名はここに由来しています。1943(昭和18)年「日本婦道記」が第17回直木賞に選ばれましたが、受賞を固辞。読者の評価に重きを置く姿勢を貫きました。代表作に「夏草戦記」「樅ノ木は残った」「赤ひげ診療譚」「五瓣の椿」「さぶ」などがあり、映画やテレビドラマとしても上演されました。また、「明和絵暦」「夜明けの辻」「山彦乙女」など故郷甲州を舞台にした作品も執筆しています。庶民の生活と心情に重点をおいた作品は、現在も多くの人に読み継がれています。

■ 「青ベか物語」 あおべかものがたり

周五郎は1928(昭和3)年夏に、半年ほど千葉県浦安市に居住しました。この漁師町での生活が「青べか物語」を生むことになりました。「べか」とはべか舟、のりを採るための一人乗りの小舟のことです。「根戸川のもっとも下流にある漁師町」の「浦粕町」に住み着いて「蒸気河岸の先生」と呼ばれた「私」と浦粕の人々との交流・生活を描いた作品です。「文藝春秋」1960(昭和35)年1月号から翌年1月号まで13回連載されました。本作は1961年2月に文藝春秋読者賞に推薦されましたが、周五郎は「つねづね多くの読者諸氏と、各編集部、また批評家諸氏から過分の賞をいただいており、それだけで充分以上に恵まれている」という理由で辞退しました。

この原稿は「毒をのむと苦しい」という小題が付いており、小料理屋「喜世川」の女中栄子が、「私」の家へ上がり込んで、酒を飲みながら心中未遂の顛末(てんまつ)を話すという内容で、B5判の原稿用紙42枚に書かれています。

【開催概要】

名 称: 令和元年度 秋の常設展 期間限定公開

開館30周年記念 近代文学の名作4 山本周五郎 「青ベか物語」

会 場: 山梨県立文学館 2F 展示室A

会 期: 2019年8月27日(火)~2019年10月14日(月・祝)

休 館 日: 月曜日(祝日の場合はその翌日)

開館時間: 午前9:00~午後5:00(入室は午後4:30まで)

主 催: 山梨県立文学館

【観覧料】一般:320円(250円)、大学生:210円(170円)

*( )内は20名以上の団体料金、県内宿泊者割引料金

*高校生以下の児童・生徒は無料

*65歳以上の方は無料(健康保険証等持参)

*障害者手帳をご持参の方、およびその介護をされる方は無料

・山本周五郎「青べか物語」原稿

・「文藝春秋」1960(昭和35)年11月号

・べか舟模型

*会期中に一部、展示替えを行います。

このほか、「飯田蛇笏・飯田龍太記念室」では、秋の俳句の書画を中心に展示します。

芥川龍之介、井伏鱒二、太宰治など、山梨出身・ゆかりの作家コーナーの資料を一部入れ替えます。

【常設展第5室のご案内】

2019年4月27日(土)~9月1日(日)は、山梨県出身・ゆかりの小説・評論・随筆・翻訳・ジャーナリズム・戯曲・脚本・童話・童謡のジャンルの作家を、10月5日(土)~2020年3月8日(日)は、詩・短歌・俳句・川柳・漢詩のジャンルの作家を展示します。