常設展示室では、春夏秋冬年4回の展示替えとともに、選りすぐりの資料を期間限定で紹介するコーナーを設けています。2019年は開館30周年を記念し、「近代文学の名作」を直筆の原稿、草稿(下書き)により紹介。

その第5弾として、山本周五郎の「おごそかな渇き」の原稿を展示します。

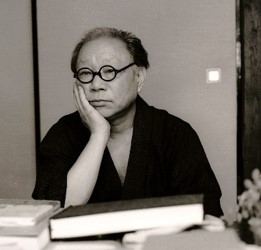

◎写真: 山本周五郎 「おごそかな渇き」 第8回原稿 「朝日新聞」日曜版 1967(昭和42)年2月26日に掲載

※作者の急逝により、この回で最後となった

■ 山本周五郎 やまもと しゅうごろう 1903~1967

小説家。山梨県大月市初狩生まれ。本名清水三十六(さとむ)。

横浜の小学校を卒業後、東京木挽町の山本周五郎商店に徒弟として住み込みました。筆名はここに由来しています。1943(昭和18)年「日本婦道記」が第17回直木賞に選ばれましたが、受賞を固辞。読者の評価に重きを置く姿勢を貫きました。代表作に「夏草戦記」「樅ノ木は残った」「赤ひげ診療譚」「五瓣の椿」「さぶ」などがあり、映画やテレビドラマとしても上演されました。また、「明和絵暦」「夜明けの辻」「山彦乙女」など故郷甲州を舞台にした作品も執筆しています。庶民の生活と心情に重点をおいた作品は、現在も多くの人に読み継がれています。

■ 「おごそかな渇き」 おごそかなかわき

周五郎最後の作品。「真面目に生きる人の真面目な問いに自分なりにこたえ、慰め、励ましになるような小説..."現代の聖書"を書きたい(朝日新聞記者・門馬義久「『おごそかな渇き』について」より)」との思いから本作を執筆し始めました。亡くなるひと月ほど前の1月8日から「朝日新聞」日曜版に連載されましたが、1967(昭和42)年2月14日、肝硬変と心臓衰弱により仕事場で急逝したため、第8回(2月26日掲載)までで未完となってしまいました。この原稿は「川には魚がいた2」という小題が付いていて、第8回(最後)のものです。

<あらすじ>

小学生の時に大きな手術をした松山隆二青年は、「生きているうちに知ることのできるだけは知っておきたい」という目的で東京を目指していましたが、福井県大野郡山品村で行き倒れになってしまいます。炭焼きで元東京の中学校教師をしていた竹中啓吉・りつ子親子に助けられた松山は、体調が戻ると再び東京に向かいます。途中、家出してきたりつ子が合流し、つかず離れずの関係で旅を続けていくというところで話が終わっています。

【開催概要】

名 称: 令和元年度 秋の常設展 開館30周年記念 近代文学の名作5

会 場: 山梨県立文学館 2F 展示室A

会 期: 2019年10月16日(水)~12月1日(日)

休 館 日 : 月曜日(11月4日を除く)、11月5日(火)

開館時間: 午前9:00~午後5:00(入室は午後4:30まで)

主 催: 山梨県立文学館

【観覧料】一般:330円(260円)、大学生:220円(170円)

*( )内は20名以上の団体料金、県内宿泊者割引料金

*高校生以下の児童・生徒は無料

*65歳以上の方は無料(健康保険証等持参)

*障害者手帳をご持参の方、およびその介護をされる方は無料

・「おごそかな渇き 川には魚がいた2」原稿

・「朝日新聞」日曜版 1967(昭和42)年2月26日 山梨県立図書館蔵

・『おごそかな渇き』(山本周五郎小説全集33) 1967(昭和42)年10月 新潮社【常設展第5室のご案内】

このほか、「飯田蛇笏・飯田龍太記念室」では、秋の俳句の書画を中心に展示します。

芥川龍之介、井伏鱒二、太宰治など、山梨出身・ゆかりの作家コーナーの資料を一部入れ替えます。

【展示室Bのご案内】

2019年10月5日(土)~2020年3月8日(日)は、詩・短歌・俳句・川柳・漢詩のジャンルの作家を展示しています。常設展観覧料でご覧になれます。