令和7年春は、生誕140年を迎える俳人の飯田蛇笏を取り上げます。

第4室「飯田蛇笏・飯田龍太記念室」の資料とあわせて、蛇笏の生涯を知り、その俳句の世界に親しんでいただけるよう、選りすぐりの資料を展示します。

俳人 1885~1962

山梨県東八代郡五成(ごせい)村(後の境川村、現在の笛吹市境川町)に、1885(明治18)年4月26日に生まれた。本名は、武治(たけはる)。別号の「山廬」(さんろ)は自宅を称した呼び名。 少年期より文学に親しみ早稲田大学に入学後、高浜虚子のもとで本格的に俳句を始める。1909(明治42)年、中退して帰郷。以後、生涯を郷里で過ごした。大正時代に入ると虚子が選をつとめる雑誌「ホトトギス」誌上で活躍。1915(大正4)年、愛知県で創刊された俳句雑誌「キラヽ」の選者に迎えられ、やがて主宰者となり誌名を「雲母」(うんも)と改め編集発行所を自宅に置き創作の拠点とした。 以降、昭和期を代表する俳人として活躍、多くの後進を育てた。また、若山牧水、芥川龍之介などと交友を結んだ。1962(昭和37)年10月3日、77歳で亡くなった後、四男の龍太が「雲母」主宰を継承、1992(平成4)年に900号で終刊した。

【名称】2025(令和7)年度 春の常設展 テーマ展示

「飯田蛇笏 生誕140年」

【会場】山梨県立文学館 2F 展示室A

【会期】2025年3月4日(火)~6月1日(日)

【休館日】月曜日(4月28日、5月5日は開館)、5月7日

【開館時間】9:00~17:00(入室は16:30まで)

【観覧料】一般 330円(260円) 大学生 220円(170円)

※()内は20名以上の団体料金・県内宿泊者割引料金

※高校生以下の児童・生徒は無料

※大学生と高校生は学生証等持参

※65歳以上の方は無料(健康保険証等持参)

※障害者手帳をご持参の方、およびその介護をされる方は無料

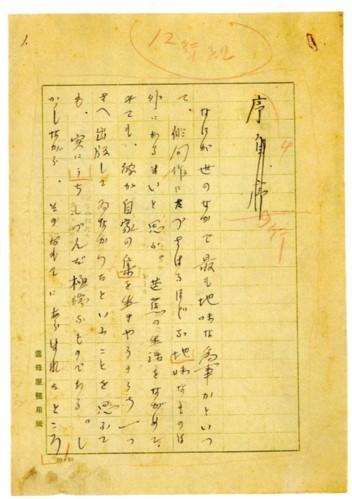

1 飯田蛇笏『山廬集』序文原稿

『山廬集』は蛇笏の第1句集。1932(昭和7)年12月、雲母社刊行。「なにが世の中で最も地味な為事かといつて、俳句作にたづさはるほどな地味なものは外にあるまいと思ふ」と始まり、芭蕉の生涯をふり返り、その心の内の豊かさに思いをはせる。

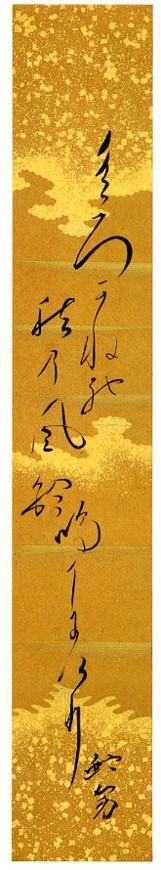

2 飯田蛇笏「くろがねの秋の風鈴鳴りにけり」短冊

代表作のひとつ。「雲母」1933年10月号発表時は、「鐵の秋ノ風鈴鳴りにけり」と表記したが、後、句集『霊芝』(れいし)収録の際に「くろがねの」と、ひらがな表記に改めた。

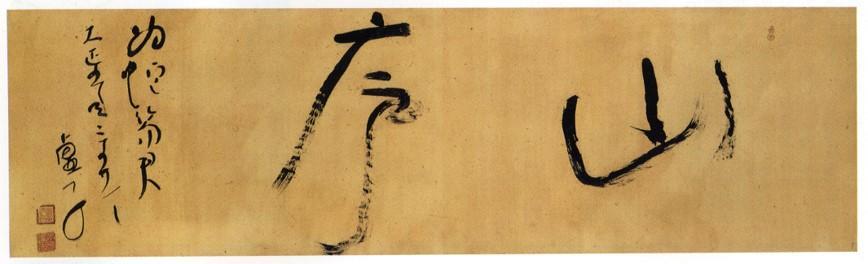

3 高浜虚子筆「山廬」扁額

「為蛇笏君 大正五年三月二十一日 虚子」とある。

山の住まいを意味する「山廬」(さんろ)を、蛇笏が自宅の呼び名として称したことから、虚子が贈った書。この額は、蛇笏が執筆や句会を行った蔵の二階に掲げられ、後、飯田家の母屋に懸けられた。

1、『山廬集』序文原稿、3虚子筆「山廬」扁額は、通常の常設展では複製を展示していますが、この期間は、原本を展示します。