「春のうた」をはじめとする蛙の詩で知られる草野心平。中国・嶺南(れいなん)大学留学の頃より本格的に詩作を始め、その起伏に富んだ人生の中で個性的な詩を多く生み出しました。

心平を魅了し、創作の重要なテーマの一つとなったのが富士山です。数々の詩にうたい、書や絵画でも富士の魅力をダイナミックに表現しました。本展では、富士山来訪のエピソードや、山梨県立甲府南高等学校の校歌作詞など、山梨との関わりについても紹介。原稿、書、絵画、写真など約250点の資料を通じて、草野心平の生涯と生命力溢れる詩の世界をご覧ください。

◎草野心平(1903~1988・福島県生まれ)

17歳で単身中国に渡り、嶺南大学に入学後、詩作を志す。中国で創刊した同人誌「銅鑼」には、宮沢賢治、八木重吉らが参加した。1928(昭和3)年には、第一詩集『第百階級』を刊行。生命の賛美と庶民の生活感情を蛙に託し、「蛙の詩集」と呼ばれた。その後、詩誌「歴程」を刊行し、終生中心メンバーとして活躍した。

1950(昭和25)年5月には、一連の蛙の詩によって、第一回読売文学賞(詩歌部門)を受賞。また、1940年に「日本詩壇」に詩「富士」を発表してからは、生涯にわたってのテーマとなり、『富士山』(1943年)、『富士の全体』(1977年)などの詩集において壮大なスケールで富士を詠った。

◎写真 草野心平 小林正昭撮影 いわき市立草野心平記念文学館提供

井伏鱒二の生誕120年を記念して、下部温泉、増富ラジウム温泉、疎開した甲府など、井伏が山梨各地に残した足跡や、俳人の飯田蛇笏・龍太親子との交流を、当館収蔵の原稿、書簡、書画などを中心にたどっていきます。

◇写真:1966年5月 取材のため下部温泉を訪れた井伏

本名井伏満寿二(いぶしますじ)

昭和期の日本文学を代表する作家として「山椒魚(さんしょううお)」「ジョン万次郎漂流記」「黒い雨」などの名作を残した。

東京府井荻村(現・杉並区清水)に居を構えた1927(昭和2)年以後、小説の取材や趣味の川釣りのためしばしば山梨を訪れた。1938(昭和13)年、太宰治を御坂峠の天下茶屋に誘い、結婚に至るまでの世話をし、1944(昭和19)年に甲府に疎開した折にも、その後疎開をしてきた太宰と交流を持った。また俳人の飯田蛇笏・龍太親子とも長きにわたり親交をあたため、龍太とは40年近くにわたり書簡を交わしている。

「侘助(わびすけ)」「七つの街道」「小黒坂(こぐろさか)の猪」「岳麓点描(がくろくてんびょう)」など、山梨を舞台にした作品も数多く執筆した。

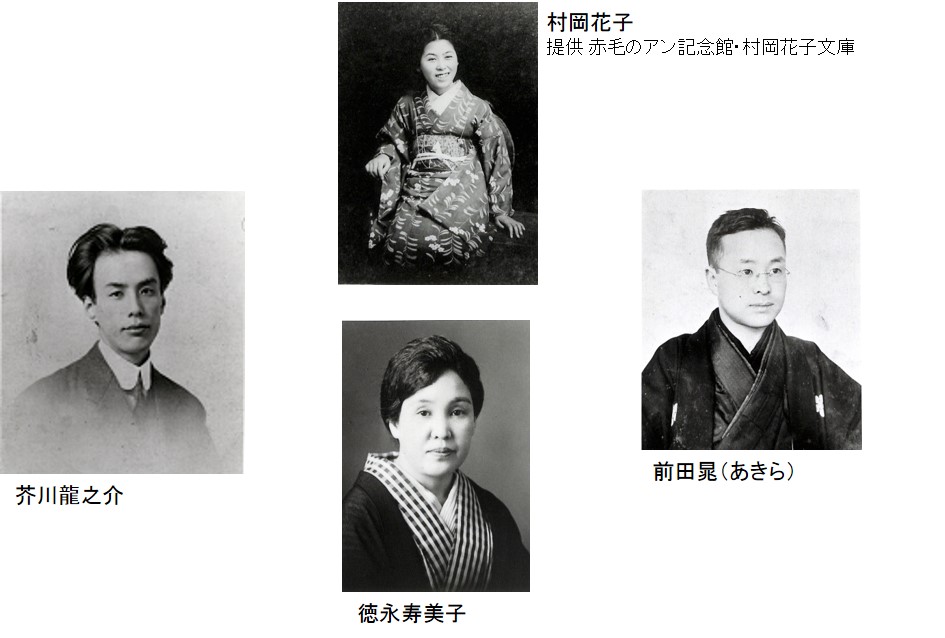

大正期を代表する小説家芥川龍之介、「赤毛のアン」の翻訳で知られる村岡花子、腕利きの編集者だった前田晁(あきら)、……みんな子どもたちのために童話を創作しています。この

ほか「お母さん童話」の徳永寿美子、動物読物の太田黒克彦、アンデルセン童話を翻訳した矢崎源九郎など山梨ゆかりの文学者の児童文学作品を紹介します。

☆常設展観覧料(常設展チケット)でご覧いただけます。

一般:320円(250円) 大学生:210円(150円) ※( )内は団体料金

常設展では、春夏秋冬年4回の展示替えとともに、選りすぐりの資料を期間限定で紹介するコーナーを設けています。

冬の常設展では、「小林一三と文芸」をテーマに展示を行います。

韮崎市出身の実業家・小林一三は、若い頃に小説家を目指し、実業界で活躍するようになってからは様々な分野で執筆活動を行っています。小林一三と文芸の関わりを著書、書簡などにより紹介します。

小林一三 こばやし いちぞう 1873~1957

小林一三は、韮崎市に生まれ、慶應義塾卒業後、三井銀行に勤務します。大阪に赴任後、金融恐慌に見舞われますが、阪急電鉄の前身である箕面有馬(みのおありま)電気軌道の経営をはじめ、阪急百貨店、東宝・宝塚歌劇団など数多くの事業を創業していきます。

一三は、慶應義塾在学中に小説家を目指し、山梨日日新聞紙上で小説「練絲痕(れんしこん)」を連載します。また、様々な事業に携わる一方で、小説や宝塚少女歌劇の脚本を執筆し、演劇や茶道、人生観、社会動向を論じるなど、数多くの本を出版しています。

◎写真: 小林一三 写真提供 阪急文化財団

常設展示室では、春夏秋冬年4回の展示替えとともに、選りすぐりの資料を期間限定で紹介するコーナーを設けています。

2018年春の常設展は、昭和初期、江戸川乱歩や横溝正史、夢野久作らの探偵小説・怪奇小説の挿絵画家として一世を風靡した竹中英太郎と、その息子でルポライターとして多方面に活躍した竹中労、ふたりの作品と仕事を紹介します。

○ 出品協力 湯村の杜 竹中英太郎記念館 (会期中一部入れ替えがあります)

◎写真:竹中英太郎(右)と竹中労(左)父子

竹中英太郎 たけなか えいたろう 1906~1988

福岡県福岡市に生まれる。1歳で父を亡くし、熊本へ移って後、十代の半ば頃から労働運動に参加。18歳で上京後、生活のために雑誌の挿絵を描く。1927(昭和2)年、大下宇陀児「盲地獄」(雑誌「クラク」)の挿絵を手がけ、翌年、博文館の「新青年」に江戸川乱歩の「陰獣」の挿絵を発表すると、作品の評判と共に一躍注目を浴び、挿絵画家として名声を高める。1935(昭和10)年、横溝正史の「鬼火」(「新青年」)の挿絵、『名作挿画全集』第4巻(平凡社)に乱歩の「陰獣」「大江春泥作品画譜」を書き下ろしで発表したのを最後に、挿絵画家としての活動を絶つ。

1936年、満洲へ渡り「月刊満洲日本版」刊行に携わるが、翌々年帰国。1942年、妻の郷里である山梨県甲府市に疎開した。1944年、山梨日日新聞社に入社するが1949年に退社。前後して労働運動や会社経営、「情報山梨」での評論活動などに携わった。

1967(昭和42)年、長男労の依頼で映画「祇園祭」のイメージカットを執筆。これは未使用となったが、その一部が翌年、「話の特集」で労の「週刊誌の害について」タイトル画として使用され、約30年ぶりに全国誌に作品が登場した。以後、労の著作の装丁・挿画や、労が制作に関わったレコードのジャケットなどを手がけた。1988年4月8日、虚血性心不全で死去。2004(平成16)年、甲府市湯村に「湯村の杜 竹中英太郎記念館」が開館した。

常設展では、春夏秋冬年4回の展示替えとともに、選りすぐりの資料を期間限定で紹介するコーナーを設けています。

2018年夏の常設展では、山中湖畔に山荘を持ち、地元の俳人と親しい交流を持った高浜虚子(たかはま きょし) について紹介します。

愛媛県生まれ。本名は清。

1891(明治24)年より、正岡子規に句を学び、1897年「ホトトギス」を継承。

1937(昭和12)年、62歳の初秋、『ホトトギス雑詠選集』選句のために山中湖畔を訪れます。1940年に最初の山荘を建てるが火災により焼失、隣の古小屋を修復して老柳山荘(ろうりゅうさんそう)と呼び、1957年までのほとんどの夏を過ごしました。地元の俳人・柏木白雨(かしわぎはくう)らの呼びかけにより開かれた句会は、その日食べた蕎麦が美味しかったことから、虚子が新蕎麦会と名づけ1957年まで続けられました。

山荘には1943年に虚子の「選集を選(えら)みしよりの山の秋」句碑が建てられます。

☆ 写真:第1回新蕎麦会の日

高浜虚子は、富士北麓の俳人との句会を「新蕎麦会」(しんそばかい) と名づけた。中央が虚子。

常設展では、春夏秋冬年4回の展示替えとともに、選りすぐりの資料を期間限定で紹介するコーナーを設けています。

2018年秋の常設展では、山梨県南巨摩郡富士川町出身の小説家・熊王徳平(くまおう とくへい)の収蔵資料を公開します。

◎写真: 熊王徳平(1906~1991)